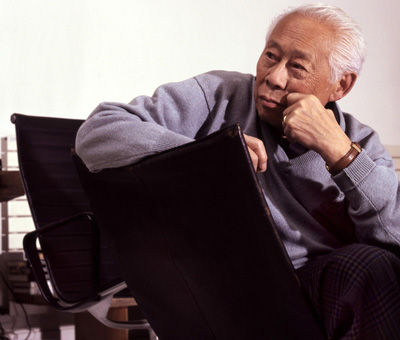

台灣文化部部長龍應台說,趙無極的死「有點像是一個時代的結束」。

台灣文化部部長龍應台說,趙無極的死「有點像是一個時代的結束」。

對許多人──老實說,特別是老一輩的人──來說,「那個時代」可說是中國藝術史上最高峰。昔日文人畫美是美了,可略嫌老套,古味太濃;今日的當代藝術,又過於重視概念多於技巧。只有那個時代──中學為體,西學為用;華人藝術家赴笈歐美,學有所成的年代,才能達至技法與創意之間的平衡。

台灣文化部部長龍應台說,趙無極的死「有點像是一個時代的結束」。

台灣文化部部長龍應台說,趙無極的死「有點像是一個時代的結束」。

對許多人──老實說,特別是老一輩的人──來說,「那個時代」可說是中國藝術史上最高峰。昔日文人畫美是美了,可略嫌老套,古味太濃;今日的當代藝術,又過於重視概念多於技巧。只有那個時代──中學為體,西學為用;華人藝術家赴笈歐美,學有所成的年代,才能達至技法與創意之間的平衡。

那是中國藝術最好的年代。

趙無極在這個時代中出生得有點晚,在五四運動開始後兩年(1921年)。

其家庭背景顯赫,祖先可追溯至宋朝皇帝親弟燕王。趙的父親則是個銀行家,愛好藝術,不僅收藏,自己也會繪畫。

趙家家傳名畫有兩幅,一幅出自十一世紀畫家米芾之手,另一幅則為十三世紀趙孟頫的作品。每逢大時大節,趙的父親便會取出兩畫,一家圍坐賞玩。這段童年經歷對趙無極影響深遠,他曾明言,若非生於這樣的家庭(數學成績也不是那麼差勁),他肯定不會成為畫家。

趙家家傳名畫有兩幅,一幅出自十一世紀畫家米芾之手,另一幅則為十三世紀趙孟頫的作品。每逢大時大節,趙的父親便會取出兩畫,一家圍坐賞玩。這段童年經歷對趙無極影響深遠,他曾明言,若非生於這樣的家庭(數學成績也不是那麼差勁),他肯定不會成為畫家。

趙無極六歲習書法,十歲學繪畫,十四歲入讀杭州藝術專科學校。該校人才輩出,趙無極下屆師弟有朱德群,朱德群下屆師弟又有吳冠中,現在回頭看,都是大師。

其時校長兼西洋畫教師是林風眠,中國畫則有潘天壽。趙無極是林風眠愛徒,卻是潘天壽眼中釘。事因按學校規舉,學生必須先學國畫,後學西洋畫,然而年輕的趙無極卻像當時許多知識分子那樣,對國貨嗤之以鼻。潘天壽硬要他畫,他便在紙上塗墨團,並命名其為「趙無極畫石」。潘天壽一看,大怒,要林風眠把他開除。

教西洋畫的林風眠眼見趙無極才華洋溢,哪裡肯願意?便把他力保下來。

當然學生時代的趙無極不過是年少輕狂。國畫較之於西洋畫,並非一無是處。這一點趙無極本人也是承認的,不過那是許多年後的事。

趙無極銳氣首次被挫,是在1941年。那時他已經畢業,在重慶首辦個人畫展,卻未獲成功,還要他父親買下第一幅畫,才能償還辦展覽的欠債。

趙無極銳氣首次被挫,是在1941年。那時他已經畢業,在重慶首辦個人畫展,卻未獲成功,還要他父親買下第一幅畫,才能償還辦展覽的欠債。

在林風眠勸說下,趙無極終於意識到自己不足,於是決意偕妻子謝景蘭,前往巴黎求學。

趙無極到巴黎的第一件事,便是跑到羅浮宮,泡整個下午。那一年他27歲。往後幾年,他不斷學習,開始在法國嶄露頭角。

1951年,趙無極首次於瑞士發現克利作品,令他對自己的本質──作為一個中國畫家 — 信心大增,終於展開回歸東方的藝術路。五十年代中期,趙無極力圖以符號、線條入畫。1956年的《火災(L’incendie)》 、1957年的《強風(Mistral)》(封面圖片)等,都是當時的代表作。

正當趙無極由一位「畫西洋畫的中國畫家」開始發展出個人風格時,其妻謝景蘭卻與他離婚,改嫁給法國雕塑家馬賽。此事令趙無極大受打擊。在那段時期,他經常酗酒,甚至有「趙威士忌」(Zao Whiskey,Zao Wou-Ki 的諧音)之稱。後來他決意離開法國這片傷心地,不訂回程日期。這段期間,他曾在香港旅居六個月,認識到港星陳美琴,後來她成為其第二任妻子。

五十年代末,趙無極的創作開始進入成熟期。他參考英國十八到十九世紀畫家 J. M. W. Turner 的風格,並加入中國畫的「留白」概念,作品日益純粹簡潔,最後乾脆連標題也略去,只留下作品完成日期。也是因為這個原因,趙無極的作品名稱大多只有數字,如《29.10.86》、《27.8.84》等。

此時的趙無極,已身處當時中西文化融合的最前端。他畫的雖是其時西方流行的抒情抽象主義繪畫,骨子裡卻是中國文化。其作品雖重視西方的主觀性,同時也具備東方與萬化冥合的精神。

六十年代開始,趙無極畫作多以黑、褐等暗色為主,畫風激烈。1971年,陳美琴身患重病,趙無極無心作畫。翌年其妻逝世。1973年,趙無極始能重新拾起畫筆。兩年後,趙無極再娶法國人法蘭素娃.瑪姬(Françoise Marquet)為妻,為其第三任妻子。婚後 Françoise 一手包辦趙無極畫作的展覽、拍賣和銷售事宜。她亦是陪趙無極走到最後的人。

六十年代開始,趙無極畫作多以黑、褐等暗色為主,畫風激烈。1971年,陳美琴身患重病,趙無極無心作畫。翌年其妻逝世。1973年,趙無極始能重新拾起畫筆。兩年後,趙無極再娶法國人法蘭素娃.瑪姬(Françoise Marquet)為妻,為其第三任妻子。婚後 Françoise 一手包辦趙無極畫作的展覽、拍賣和銷售事宜。她亦是陪趙無極走到最後的人。

再婚後的趙無極運用不少亮色,意境亦趨平靜。1975年至1976年是趙無極的多產時期。這段期間他畫的都是大幅畫作,例子如名作《向安德烈.馬爾羅致敬》(01.04.76 Triptyque Hommage à André Malraux)等。

2005年,趙無極患阿茲海默症。自2011年起,與妻子 Françoise 定居瑞士。

今年3月起曾兩度入院,最後在 Françoise Marquet 的同意下,中斷治療,以93歲之齡離世。