青山依旧在,几度夕阳红──1952年,白先勇跟随着父亲白崇禧将军的脚步到了台湾,大陆将官生活的声色繁华与退守台湾后的落魄冷清如此刺目地呈现在眼前,中国近代史的无尽悽怆,和着笔墨与心血,珠珠串串的晕渲成一部《台北人》。

而英雄末路,是世间最无可奈何的悲凉。

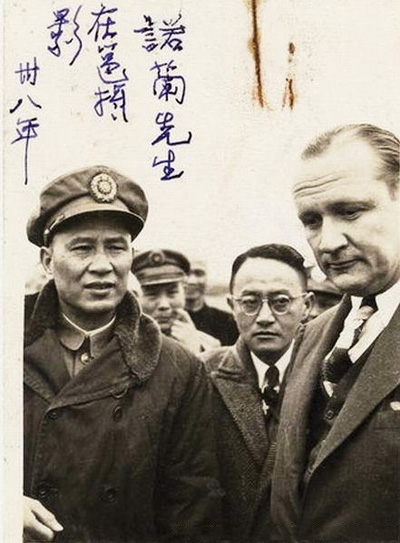

白先勇,作为中华民国名将白崇禧的儿子,在父亲晚年未受蒋介石重用不得善终后,对冯唐易老,李广难封的无奈慨叹,有如水磨昆腔般磨出细细悠远的悲鸣。面对世人因不同立场给予白崇禧袌贬不一,或真或假,或实或虚的历史评价,白先勇提及:「不是真相就不是历史,不是历史就是伪史。」在《台北人》出版的50年之后,《父亲与民国:白崇禧将军身影集》──一部白崇禧的真实传记由是而生。

白崇禧18岁便到了武汉,北伐时,他是国民革命军的参谋长,带着军队从广州一直打到山海关,最后完成北伐,完成北伐时,他35岁。北伐是白崇禧事业的一个高峰。他见证了中华民国的诞生,这一生与整个民国史息息相关。

1937年,芦沟桥的枪响挑起了中日八年战事,白崇禧在抗战期间,担任中国军队最重要的指挥官之一。1938年3月,中国军队在山东省台儿庄与意图进攻徐州的日军师团精锐进行战役。由于白崇禧谋略深长,歼敌一万余人,成就了国军抗战的首场胜仗。

然而,在国民党统治下的历史教科书上,讲述台儿庄会战的章节内,却完全不见白崇禧之名。随国民党撤退台湾后,蒋、白二人之间的心结致使白崇禧逐渐消失在军事舞台上。一代战将晚年握著一把悲凉,与那段轰轰烈烈的时代一同逝去。

历史是刻在战车的履带上,匍匐直前,而最后消散在千里沙汤中,那些令人唏嘘的是非成败终将碾落。

于中国民国建国102年,距台儿庄大捷78年后的今日,白先勇应驻西雅图台北经济文化办事处与华盛顿大学东亚图书馆之邀,赴西雅图华盛顿大学进行《从「台北人」到「父亲与民国」》演讲,讲述其父──中华民国第一任国防部长白崇禧将军,与中国近代史上最重要的几场战役,还原最初的历史与真相。

「若说《台北人》是以文学写历史的沧桑,那么《父亲与民国》就是以历史写历史的沧桑。」白先勇如是对自己的作品做解读。

在演讲中妙语如珠的白先勇,以幽默的口吻,似是不着边际的谈论他集传奇与历史于一身的父亲,诉说一段最惊心动魄的中国历史,然而,字字句句隐约透出的,是英雄的寂寥与历史的悲悽。

而一个伟大人物的逝去,一段英世霸业的凋零,如今也就只得──古今多少事,都付谈笑中。

注一:明.杨慎《临江仙》──滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。

注二:华盛顿大学东亚图书馆乃于1937年接受洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)的资助购置中国文学作品而建立的,最初叫远东图书馆。1948年接受日文图书捐助形成了日文馆藏,朝鲜战争期间收集韩文资料形成韩文馆藏。1976年改名为东亚图书馆,馆藏600多万册。2013年7月29日,东亚图书馆成立「台湾研究基金」(Taiwan Collection Endowed Fund),以丰富东亚图书馆台湾书籍馆藏,促使华大在台湾研究议题上,有更充实的资源。

白先勇

台湾当代著名作家,中国国民党高级将领白崇禧之子。白先勇7岁时,经医诊断患有肺结核,不能就学,故在大陆时期,拖着病体随着父亲、家人奔波大江南北。1952年迁居台湾,1956年建国中学毕业,之后并由成功大学转学进入台湾大学外国文学系。1965年,取得爱荷华大学硕士学位后,至加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)教授中国语文及文学,并从此在该地定居。

旅美学人夏志清曾评白先勇:「当代中国短篇小说家中的奇才,五四以来,艺术成就上能与他匹敌的,从鲁迅到张爱玲,五、六人而已。」

白先勇热爱昆曲,晚年退休后,对于其保存及传承不遗余力,他为了推广昆曲而领导创作了《青春版牡丹亭》,获得两岸三地极为热烈的回响与崇高评价。

其出版作品有短篇小说集《寂寞的十七岁》、《台北人》、《纽约客》,散文集《蓦然回首》,长篇小说《孽子》等。