对高血压患者来说,「吃食物」和「吃药物」,是控制血压最重要的关键,由此可知,吃和高血压的关系密切。

对高血压患者来说,「吃食物」和「吃药物」,是控制血压最重要的关键,由此可知,吃和高血压的关系密切。

对高血压患者来说,「吃食物」和「吃药物」,是控制血压最重要的关键,由此可知,吃和高血压的关系密切。

对高血压患者来说,「吃食物」和「吃药物」,是控制血压最重要的关键,由此可知,吃和高血压的关系密切。

根据统计,大约有三分之一的高血压患者根本不知道自己有高血压,每天还是把高油、高脂和高盐的食物吃下肚。因为,除非经常量测血压,否则高血压很可能没有任何症状,而且即便有自觉症状,也因症状不具特异性,因此,很容易被忽略。

至于已经被判定为高血压的患者,根据台湾国民健康局2007年的调查,高血压患者中可以将血压控制在目标范围内的比例不高,仅约30%,距离及格边缘很远。其实无法良好控制血压,其中很大的原因在于生活型态没有适当地调整,尤其是饮食习惯这个部分,没有好好的吃、没有吃对食物。

台湾高血压学会祕书长、台大医院心脏内科主治医师王宗道表示,根据美国国际预防高血压第7次会议报告(JNC7)的建议,维持理想体重、采高钾及高钙的饮食原则、减少饮食中的钠含量、增加身体的活动量、避免过量饮酒等等,都具有降低血压的功效。不但一般人可依此原则来预防高血压,已经服药控制高血压的患者,可使降压药物的效果更理想,甚至可以降低药物的剂量。以下就来看看,为什么说高血压是吃出来的?

Q: 既然吃和血压变化息息相关,那么吃什么或怎么吃,会吃出高血压呢?

临床研究发现,高血压的发生有其家族性,也就是和遗传有关。如果父母一方有高血压,下一代罹患高血压的机率便为30~50%;若是双亲都有高血压,子女罹患高血压的机率则上升至50~70%。在高血压的成因中,遗传虽然占了重要角色,属于先天因素,但是除了与基因有关之外,也与同一个家族中,不论在饮食或是生活习惯方面,都有极高的相似性有关系。

1 盐分摄取过量:

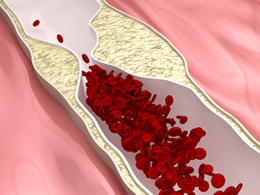

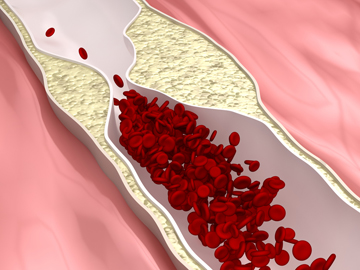

外在的环境因素也可能影响血压变化,其中饮食方面具有相当强的影响性,尤其是盐分的摄取。高血压与盐分中钠离子的摄取有关。因为摄取过多的钠,会增加水分在体内滞留,循环血量一旦增加,血压就会上升,且增强交感神经的反应性,导致血压攀升。所以,要预防高血压,饮食应该保持清淡,不要吃重咸。

2 饱和脂肪酸吃太多:

除了不能吃太咸之外,还要减少饱和脂肪酸的摄取。研究分析发现,将食物中的脂肪总量减少,尤其是饱和脂肪酸,对于降低血压的效果最为显著。而在选择食物种类方面,可以增加蔬菜、水果、低脂食物、坚果类以及谷类等食物的摄取,尽量避免高脂食物及甜食、零食等,肉类方面则以鱼类、白肉取代红肉。

3 蔬菜、水果吃太少:

多吃蔬菜和水果、饮食要节制、将体重控制在标准范围之内,对高血压来说也很重要。根据目前全球医界及营养界公认具有控制血压效果的高血压保健饮食原则得舒饮食(DASH)临床试验,是将饮食由一般美式饮食,改变为富含蔬菜、水果及低脂食物,增加乳品与坚果类的饮食,同时避免食用含高脂、高饱和脂肪酸及高胆固醇的食品。王宗道表示,分析DASH的饮食成分,发现这种饮食中钾、钙、镁的含量比一般饮食型态高出许多,此外,更富含纤维质及蛋白质。

Q: 吃太咸或是盐分摄取过多,为什么和人数占9成的原发性高血压有关系?

高血压可以分为「原发性高血压」与「续发性高血压」两大类,其中原发性高血压即占了90至95%,是高血压族群中人数最多的一群。原发性高血压发生的原因与致病机转仍有许多待研究之处,但是如前所言,一般认为与遗传和生活环境因子如饮食中的加工食品有关,而加工食品因要增添风味,多半会加入许多盐分,因而造成钠过量。

钠,是矿物质的一种,同时也是人体不可缺的元素,但若饮食摄取过多,会使血压上升。钠可以从自然食物、调味品、加工食品等获得,主要的来源是食盐,每1公克食盐中约有400毫克的钠。许多医学研究已经证实,饮食中食盐(氯化钠)的摄取量和血压值有明显的正相关,因此可以确定,摄取过多盐分,是血压升高的主因之一。

美国国际预防高血压会议第7次会议报告(JNC7)也已订出每日钠总摄取量不超过2.4克,换言之,每日摄取的食盐应控制在6公克以内,由于天然食物中很多已含钠盐,所以,在食物调味添加的盐分应减量。大家爱吃的洋芋片、泡面、酱菜、培根、燻肉等都属高盐食品,一包泡面的盐分超过5公克,鸡汤、火锅汤头的含盐量也都超标。此外,如罐头、醃制食物,盐分含量也都非常高。

如果觉得饮食缺盐索然无味,其实可以透过烹调技巧,来达到减盐不失美味的目的,例如可用当令新鲜食材吃出鲜味;或以烤、蒸、煎、炖等烹调方式,品尝食物的原味;或利用柠檬、苹果、凤梨、柳丁汁等各种酸味,增添食物风味,如烤鱼挤上柠檬汁或用糖醋方式调味,都可达到减盐目的。